はじめに

この数年、製造業ではグリーン調達や化学物質管理への対応が重要課題となり、中小企業でもEMSの導入が着実に増えてきました。しかし、その中には、大手企業同様のEMSを構築することに負担を感じている中小企業も少なくありません。大手企業と中小企業では、EMSの構築に割ける従業員数も資金力も違うため、同じ運営方法ではどうしても無理が生じるからです。

エコステージは、大手企業だけでなく中小企業にふさわしいEMSを念頭に置き、しくみを作り上げてきました。多くの中小企業の方々から、導入のしやすさ、負担を抑えた運営、実際の効果について高い評価をいただいています。今回は、そのような事例の中から、エコステージに切り替えたことで身の丈に合ったEMSを再構築した高橋精密工業(株)の事例をご紹介します。

担当評価員:新井 孝

従業員の負担を抑えるために、より身軽なEMSへ転換

同社は、自動車、産業機械、繊維機械から原子炉にわたる幅広い分野で、金属バネ、溶接用ロボットなど各種機械装置の開発・製造を行っているメーカーです。1957年に東京都大田区で創立。当初より環境問題と積極的に向き合い、周辺住民に配慮して工場の周囲に防振用のアスファルトを設置したり、排煙対策として煙突の高さを延ばすなど、数々の取組みを行ってきました。

1974年に宮城県栗原市へ工場本体を移す際も、環境保全に配慮し、工場入口にあった溜池を浄化槽として活用しました。工場で発生した排水を、3段階の浄化槽で徹底的に浄化するシステムで、池では鯉や金魚を飼い、有害物質が混入しないよう今も監視を続けています(写真右:資料1-溜池を活用した工場入り口の浄化槽)。

また、今世紀に入り、世界的な環境意識の高まりにより、大手企業が協力会社にEMS構築の支援や指導を行うケースが増えてきている中、同社も例外ではなく、主要取引先の1社から、将来ISO14001の認証取得することを目標に、2000年より支援・指導を受けてきました。そして、2005年に取引先企業独自のEMS認定第1号となり、その後、第三者認証を取得することが義務づけられたのです。

しかし、EMSを構築したものの、新たな課題も見えてきました。現場管理を担う常務取締役、?橋理宏氏は当時をこう振り返ります。

「取引先よりきめ細かくご指導いただいたおかげで、宮城工場は見違えるようにきれいになりました。しかし、運営していくうちに、大手企業であれば問題ないしくみも、当社のような中小規模では重荷に感じられるようになりました。そこで、次に第三者認証を取得する際は、もっと身の丈に合ったEMSに切り替えたほうがいいのではないかと思うようになったのです」

そんな折、インターネットなどでエコステージの存在を知り、2007年、エコステージの認証取得に向けた取組みが始まりました。

「簡素化」を進めるとともに、営利につながる取組みを重視

私が評価員として同社を初めて訪れたとき、そのレベルの高さにたいへん驚いたのを覚えています。しかし、同時に、より同社の規模に合ったしくみが、早急に必要ではないかと感じました。

たとえば、従業員数の多い大手企業であればEMSの推進担当者を専任にすることができますが、中小企業ではなかなかそうはいきません。同社の場合も、従業員は37名。この限られた人員で、通常の日常業務と並行して環境管理の事務局運営、監査まで行わなければならず、従業員が多くの負担を強いられ、モチベーションの低下にもつながっていました。

そこで、私は「簡素化」をキーワードに、数ある取組項目の中でもとくに同社にとって重要なポイントに絞り込み、集中することで、従業員の作業負担を減らすべきだとアドバイスしました。

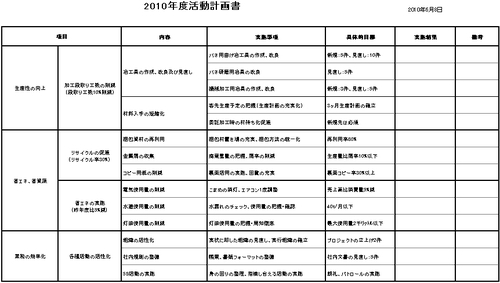

また、EMSの本来の目的は、環境活動を行うことにより経営強化を果たすことにあり、エコステージはとくにこの部分を重視していることを紹介しました。 2010年度活動計画書を例に挙げると(下図:資料2-2010年度活動計画書)、"環境"を狭く捉えた場合、「省エネ、省資源」の項目に偏りがちで、「生産性の向上」「業務の効率化」の項目が後回しにされる傾向があります。しかし、営利を目的とする企業にとって本来重要なのは、後者の部分であるはずです。これら3つの項目を一体となって目指すのがEMSの役割であり、その先に環境経営の実現があります。私は、このような環境経営の意義についても同社の経営者層と粘り強く話し合い、改めてご理解いただくようにしました。 以上の準備を踏まえ、「節電・IT化によるペーパーレス・梱包材料の削減・クロメートの代替化」を基礎項目に、以下を重点項目としてEMSの再構築を図っていきました。

- 納入手段の完全通い箱化

- 不良品発生削減(治具化拡大)

- 社員のスキル向上教育の充実

- グリーン調達・RoHS対応の実践

従業員の自発的なアイデアにより、改善力も着実にアップ

同社では、既にEMSの土台がしっかりと構築されていたため、簡素化は作業の効率化に結びついていきました。

たとえば、帳票類の文書管理は手間のかかる作業の一つです。以前は膨大できめ細かい帳票類が必要とされていましたが、自社にとって必要な帳票類を精査し、自分たちが管理しやすい形式に置き換えることで、その数を約半分に減少。従業員の作業負担も軽減し、日常業務へ注力することができ、能率もアップしました。

簡素化がもたらしたのは、それだけではありません。

環境活動に限らないことですが、一般的に「こうすべき」という形式論が先行してしまうと、本来その人が「こうしたほうがいい」と思っている自由なアイデアがなかなか外に出ないものです。

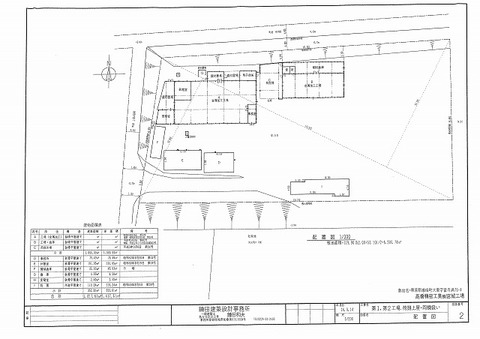

私がアドバイスしたのは簡素化でしたが、これをきっかけに従業員には精神的な余裕も生まれ、それまで溜めていたアイデアが自発的に出るようになってきたのです。 工場内に掲示された配置図を例にとると、以前は図面だけを掲示していましたが、従業員のアイデアにより各セクションの写真も掲示することで、誰が工場を訪れてもひと目で分かる「見える化」を進めることができました(写真下:資料3-「見える化」が進んだ工場配置図導入前後)。

また、5Sの一環として、発送準備棚を設けて発送品を整理しやすくしたり、工場内の製品を一覧で見られる掲示板を設けたのも、従業員のアイデアがもとになっています(写真右:資料4-ひと目でわかる製品掲示板)。

会社も、こうした改善に関わるアイデアを出しやすくするための工夫を積極的に行うようになりました。

毎週、各セクションごとに行われる部課長会議では、従業員それぞれのアイデアを出し合う機会を設けました。さらに、当番制による工場内パトロールを定期的に行い、客観的な目で改善点を見つける活動を行い、現在も継続しています。従業員の自発的な行動に加え、全社的な取組みによって改善力はさらに増し、会社として本来追及すべき「生産性の向上」「業務の効率化」に繋がっていきました。

従業員のスキルアップが、品質向上と危機管理能力アップへ

このような活動を経て、第三者機関の審査をクリア。2008年4月にエコステージ1を取得しました。

このような活動を経て、第三者機関の審査をクリア。2008年4月にエコステージ1を取得しました。

2008年といえば、リーマンショックが始まった年でもあります。そこで、危機感を持った同社が行ったのは、エコステージを土台にし、それまで以上に従業員教育を徹底することでした。

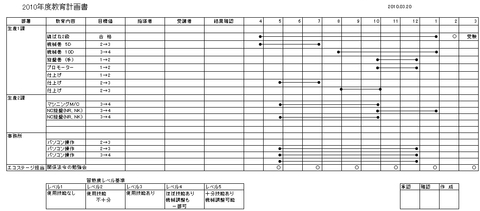

昼休みや作業の空いた時間などを活用し、課長や係長クラスの上司が部下を教える方法でパソコンの勉強会やマニシングの講習会を実施(写真右:資料5-研修風景)。教育ニーズに沿って、どのようなスケジュールで個々のスキルアップを図るか、年間計画を立てながら、従業員全体の底上げを行いました(下図:資料6-2010年度教育計画書)。

これにより、品質の高い製品を安定供給することができ、機械が故障した際も応急措置ができるなど危機管理能力も高まりました。EMSのしくみをもとに、モノづくりのメーカーとして一番重要といえる技術力も確実に高まったのです。

これにより、品質の高い製品を安定供給することができ、機械が故障した際も応急措置ができるなど危機管理能力も高まりました。EMSのしくみをもとに、モノづくりのメーカーとして一番重要といえる技術力も確実に高まったのです。

常務取締役の?橋理宏氏は、その手応えをこう語ります。

「評価員の方から『簡素化し、自分たちができる範囲でいい』とアドバイスを受けたことをきっかけに、従業員のモチベーションも上がり、改善活動も身についてきました。以前構築したEMSを土台に、エコステージによってさらにステップアップでき、当社らしい取組みが図れるようになったと思います」

また、社長の?橋博氏は、経営者の立場からEMSは会社経営にも活力を与えたと強調します。

「製造業全体が一時の低迷期を脱し、当社でも少しずつ業績が上向くようになっています。そんな今こそ、EMSの効果が表れています。以前より製品の品質は向上し、作業能率も高まり、歩留まりもよくなり、環境活動をとおして経営強化を目指すという環境経営の意義を改めて実感しました。今後も、環境経営は継続し、さらに徹底していく予定です」

REACH規則への対応など中小企業にかかる負担が増える傾向にある今、従業員の作業負担を減らし、身の丈にあったEMSを再構築した同社の事例は、多くの企業にとって参考になるのではないでしょうか。エコステージでは、今後も中小企業にこそ必要なEMSの構築をサポートしてまいります。

※事例内容は2010年10月時点の情報です。

ecozenkoku@ecostage.org

ecozenkoku@ecostage.org