はじめに

EMSを構築する場合、いわゆる「紙・ごみ・電気」の問題から始め、環境負荷を抑えるケースが多く見られます。誰にとっても身近な問題で取り組みやすい事柄でもあるからでしょう。しかし、それだけで本来の環境経営が達成されたとはいえません。とくにエコステージでは、環境活動を切口にした経営強化を一番の目的に置いています。そのためには、本業に密着した環境活動を見つけ出し、これに積極的に取り組んでいくことが重要です。私が携わった多くの事例の中から、エコステージをきっかけに段階的に環境経営を根づかせ、さらに次の段階に進みつつある(株)弘久社の事例をご紹介します。

担当評価員:鈴木 和男

若手社員の育成も視野に入れ、エコステージをいち早く導入

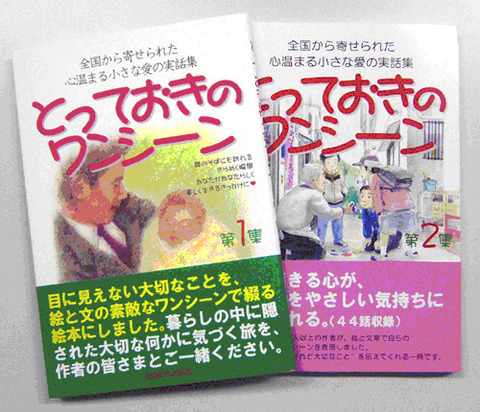

弘久社は、東京都立川市に本社工場を持つ (写真右:資料1-分別ゴミの種類を増やし、再資源化を徹底)、従業員35名の印刷会社です。15年以上前にオフセット印刷からオンデマンド印刷へいち早く移行し、多品種・小ロットの印刷物など、多様な印刷ニーズに応えてきました。オンデマンド印刷は従来のオフセット印刷のような版やインクの材料が不要で、環境負荷の少ない印刷方式です。工場では紙などの廃棄物の分別処理も日常的に行っていたため、もともと環境への意識は高い会社でした。また、思いやりの心を啓発する冊子や書籍の普及活動などを行う「とっておきのワンシーン」事業(2008年まではNPO法人であったが、さらに活動を強化・拡大するために現在はソーシャルビジネス開発部)を立ち上げるなど、社会貢献活動を積極的に行う企業としても知られていました。

(写真右:資料1-分別ゴミの種類を増やし、再資源化を徹底)、従業員35名の印刷会社です。15年以上前にオフセット印刷からオンデマンド印刷へいち早く移行し、多品種・小ロットの印刷物など、多様な印刷ニーズに応えてきました。オンデマンド印刷は従来のオフセット印刷のような版やインクの材料が不要で、環境負荷の少ない印刷方式です。工場では紙などの廃棄物の分別処理も日常的に行っていたため、もともと環境への意識は高い会社でした。また、思いやりの心を啓発する冊子や書籍の普及活動などを行う「とっておきのワンシーン」事業(2008年まではNPO法人であったが、さらに活動を強化・拡大するために現在はソーシャルビジネス開発部)を立ち上げるなど、社会貢献活動を積極的に行う企業としても知られていました。

同社がエコステージ導入を決めた背景には、継続してきた環境活動を徹底するという目的とともに、若手社員の育成を図るねらいもありました。1999年にはすでにISO9001を取得していましたが、マネジャー層が中心の活動だったため、全社員が同じ意識を共有して活動する取組みにまで至りませんでした。そこで、日頃はリーダーの陰に隠れがちな、いわば"脇役"の若手社員たちにリーダーとしての達成感や苦労を体得させ、"主役"となる機会を与える実践的な社員教育の場として、エコステージを活用しようと考えたのです。

エコステージの導入前、私は評価員として同社を訪ね、代表取締役社長の平野芳久氏にエコステージの内容説明を行いました。その際、平野社長が「エコステージを認証取得すれば会社の沿革の中に『エコステージ認証取得』の文字が残る。つまり、それを担当したメンバー達は自分たちの活動で会社に歴史を残すことができる」と言った言葉が印象に残っています。

このように社員全体の意識改革も視野に入れ、環境管理のトップに入社2年目の社員を抜擢。推進委員会のメンバーも女性を含む若手を起用し、2004年6月にエコステージ1取得に向けてスタートを切りました。

第一段階は、まず「紙・ごみ・電気」の削減を徹底すること

同社が最初に取り組んだのが、「紙・ごみ・電気」の問題です。もともと環境への意識は高かったものの、細かい部分に目を向ければ、まだまだ改善する余地がありました。

廃棄物については、社内でごみ箱の種類を増やし、分別を徹底させることで、再資源化をさらに促進。産廃業者についても見直しを図り、効率的に廃棄物の削減を進めました。

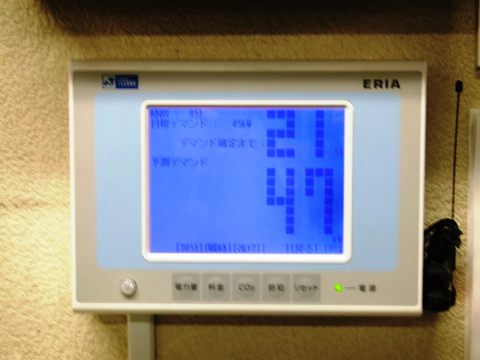

電気使用量については、エアコンなどのスイッチ類に設定温度を表示し、節約意識を浸透させたのに加え、デマンドコントローラーを導入しました(写真左:資料2-最新型のオンデマンド印刷機を増設)。デマンドコントローラーは、契約電力を超えないように使用中の電力量を常時監視し、警告を発する装置ですが、契約電力を低く抑えコストダウンを図るとともに、電力使用状況を「見える化」し電力使用量を抑えることができます。

電気使用量については、エアコンなどのスイッチ類に設定温度を表示し、節約意識を浸透させたのに加え、デマンドコントローラーを導入しました(写真左:資料2-最新型のオンデマンド印刷機を増設)。デマンドコントローラーは、契約電力を超えないように使用中の電力量を常時監視し、警告を発する装置ですが、契約電力を低く抑えコストダウンを図るとともに、電力使用状況を「見える化」し電力使用量を抑えることができます。

また、エコステージの導入段階から環境マニュアルを作成したことも、環境活動の徹底につながりました。環境マニュアルの作成は、エコステージでは(ちなみにISO14001でも)要求事項ではありませんが、ルールの明確化や管理者を次の担当に継承する場合などに備え、細かな確認事項を文書化しておくことはいずれ必要になります。同社の場合、ISO9001取得時にマニュアル作成を経験していたのに加え、印刷会社らしく社員全員がドキュメント管理に馴れていたことで、比較的スムーズに環境マニュアルを作成することができました。

このような活動を推進したメンバーは、前述したようにまだキャリアの浅い若手社員ばかりでしたが、自分たちが主体的に参加できる環境活動にいきいきと取り組んでいきました。女性社員も多かったことから、社員に対する指示や連絡もていねいできめ細かく、社内全体に環境活動が浸透。スタートからわずか6ヵ月後の2004年12月にスピード受審し、エコステージ1の認証を取得しました。

次の段階は本業での活動。オンデマンド印刷を積極的に営業展開

エコステージの導入で、同社の環境活動のPDCAが回り始めました。そして、ここからが本来のスタートだと私は考えていました。

環境活動は「紙・ごみ・電気」など、自分たちが活動しやすい身近な範囲から行うのが常道ですが、自社の製品やサービスの開発や提供の中での環境活動、さらに会社の外に向けて活動を広げ、取引相手や地域社会にまで影響を与えていく、つまり本業に密着した活動を行うことこそ、本来の環境経営といえます。

私は、平野社長に環境経営の意義を説明し、「今後はより本業に密着した環境活動で経営に役立ててほしい」と提案しました。平野社長にもすぐに賛同していただき、その話し合いの中で着目したのがオンデマンド印刷です。

従来のオフセット印刷では、マニュアルや取扱説明書などは多めに印刷するのが常識でした。しかし、その納品先であるお客様サイドでは、そのすべてを使い切るのは稀なケース。半分以上を使わずに破棄することもめずらしくなく、紙やインクといった資源、印刷コスト、輸送コストまで含めると、かなりの資源とコストのムダづかいを行っていました。

必要な時に必要な量だけ印刷できるオンデマンド印刷では、こうした資源のムダを大幅に抑えることができます。

そこで同社では、オンデマンド印刷の受注量を増やすことが、お客様先における資源のムダを抑え、世の中の為になるという考えから、オンデマンド機での印刷受注にさらに注力していきました。その成果もあり、現在、モノクロ機、カラー機合わせて10台以上のオンデマンド印刷機を設置(写真右:資料3-最新のオンデマンド印刷機を増設)。最近では技術も高まり、オフセット印刷なみの仕上がりが可能となり、カタログ関係から各種マニュアル、伝票、感圧紙への印刷に至るまでカバーしています。

そこで同社では、オンデマンド印刷の受注量を増やすことが、お客様先における資源のムダを抑え、世の中の為になるという考えから、オンデマンド機での印刷受注にさらに注力していきました。その成果もあり、現在、モノクロ機、カラー機合わせて10台以上のオンデマンド印刷機を設置(写真右:資料3-最新のオンデマンド印刷機を増設)。最近では技術も高まり、オフセット印刷なみの仕上がりが可能となり、カタログ関係から各種マニュアル、伝票、感圧紙への印刷に至るまでカバーしています。

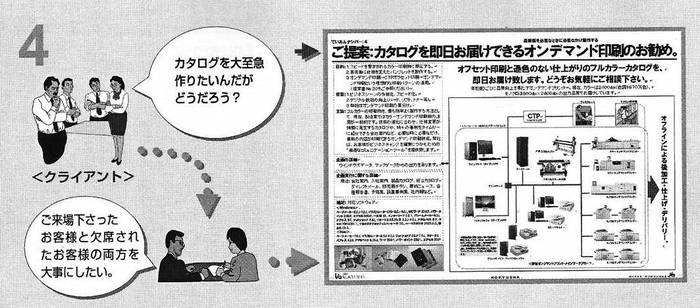

また、オンデマン印刷のよさをアピールするため、独自の提案書(ピンポイント・プロポーザルシート、プチ提案書など)を作成し、営業活動にも力を入れていきました(下図:資料4-独自の提案書を作成し、営業ツールとして活用)。印刷会社としての利点を活かした営業ツールでフットワーク良く提案していくのも、同社ならではの特徴です。

こうした活動がお客様に徐々に理解されるとともに、ISO27001(ISMS)の認証取得や価格競争に打ち勝つ企業努力も実り、2010年には受注量が飛躍的に高まっています。

社員の自主的な行動が定着し、改善活動も「見える化」で向上

これら営業面だけでなく平野社長がめざした社員教育の成果も徐々に現れてきました。

たとえば、取引先からRoHS指令やREACH規則への対応状況の問合せが入った場合、現場の社員が対応し、マネジャー層の手を煩わせることなく速やかに回答できるようになりました。

また、国や東京都、立川市などの環境法令や条例の改正時には、担当の若手社員が自主的にしくみの改定、説明会、抜き打ち点検等を実施。大型印刷機等の増設時にも、自治体への書類申請の作成・届出を自ら行っています(写真右:資料5-印刷機の増設時も若手社員が関連書類を自ら申請)。

また、国や東京都、立川市などの環境法令や条例の改正時には、担当の若手社員が自主的にしくみの改定、説明会、抜き打ち点検等を実施。大型印刷機等の増設時にも、自治体への書類申請の作成・届出を自ら行っています(写真右:資料5-印刷機の増設時も若手社員が関連書類を自ら申請)。

また、ムダのない効率的な業務遂行によって「残業を半減しよう!」という気運も社内に沸き起こっています。社内LANを通じて社員一人ひとりの残業時間を把握し、特定の部署に残業が偏らないように注意を喚起。同時に、残業を削減したことで品質が下がっては問題と考え、「クレーム"ゼロ"」の継続日を社内に掲示し、志気を高めています。

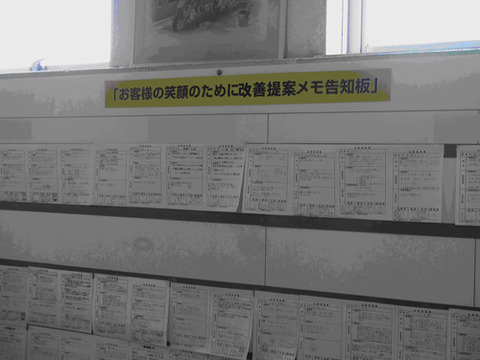

改善提案活 動を積極的に行っているのも、同社の特徴の一つです。社内に専用ポストを設け、身の回りで気づいた「改善提案」や、営業担当がお客様の声をすぐに投書できる「一言情報メモ」など活発に利用されています。これは、エコステージ導入以前から行ってきた活動ですが、誰もがわかるように社内の階段部分に掲示し、「見える化」を図るようになりました(写真左:資料6-環社員一人ひとりの改善提案を社内に掲示)。改善提案が実際に採用されたケースも多く、社内環境の改善やお客様サービスの向上に確実につながっています。

動を積極的に行っているのも、同社の特徴の一つです。社内に専用ポストを設け、身の回りで気づいた「改善提案」や、営業担当がお客様の声をすぐに投書できる「一言情報メモ」など活発に利用されています。これは、エコステージ導入以前から行ってきた活動ですが、誰もがわかるように社内の階段部分に掲示し、「見える化」を図るようになりました(写真左:資料6-環社員一人ひとりの改善提案を社内に掲示)。改善提案が実際に採用されたケースも多く、社内環境の改善やお客様サービスの向上に確実につながっています。

「経済」「環境」「社会」を3本柱に、環境経営からCSR経営へ

このように現在では、「紙・ごみ・電気」は一般管理項目として改善を続け(下図:資料7-環境管理実績と推移)、本業に密着した「オンデマンド印刷受注量の拡大=顧客サイドでの印刷廃棄物の削減」や「クレーム"ゼロ"」「刷り直し・ヤレ紙の低減」「残業時間の削減」「RoHS指令、REACH規則対応問合せへの迅速な対応」などに活動の重点を移し、毎年スパイラルアップしています。同時に、エコステージ活動を通じて、若手社員も自ら考え率先して行動する企業風土も生まれています。

平野社長は、エコステージの成果についてこう語ります。

「評価員の方のアドバイスで忘れられないのは、『エコステージを本業に役立て、マネジメントに使ってほしい』という一言です。売上だけでなく、社員教育もマネジメントの一環と捉え、環境活動もマネジメントに役立つよう心がけてきました。私たちの会社は『繁盛することが、世のため・人のため・環境のためになること』を活動基準にしています。エコステージの導入で『紙・ごみ・電気』の削減は当たり前のこととして活動するようになりました。それだけでなく、オンデマンド印刷受注の拡大やヤレ紙の削減など本業に焦点を当てることにより、経営資源を使いながら、環境に負荷を与えず、さらに有益な環境活動や社会貢献ができてきていると手応えを感じています」

すでに、先進的な大手企業からCSR(Corporate Social Responsibility)の取組みを調達先にも求めるCSR調達が始まっています。今後はその要求が中小企業にも広がると予想されます。

すでに、先進的な大手企業からCSR(Corporate Social Responsibility)の取組みを調達先にも求めるCSR調達が始まっています。今後はその要求が中小企業にも広がると予想されます。

同社では「とっておきのワンシーン」「しあわせの種」(写真右:資料8-全国公募による作品集「とっておきのワンシーン」)など心温まる冊子・書籍の発行や、NPO団体や大学などとの共働での社会貢献など「ソーシャルビジネス」も軌道に乗ってきています。これらの活動は「紙・文字・印刷など情報のクリエーター」としてのまさに本業を通じての活動であるからこそ継続できるのです。

環境経営からCSR経営へ。企業に求められる「経済」「環境」「社会」の3本柱にバランスよく取組む弘久社は、今後の中小企業のモデルケースとなり、すでにエコステージやISO14001などを導入した企業にとっても参考になる事例といえるでしょう。

エコステージは、EMSの構築をお手伝いするだけでなく、常に時代の先を見据えたサポートをしてまいります。

※事例内容は2011年3月時点の情報です。

ecozenkoku@ecostage.org

ecozenkoku@ecostage.org