はじめに

現在、さまざまな業種でEMSの構築が進んでいます。ただし、情報サービス業では、燃料消費や廃棄物処理などの環境負荷がそれほどかからないイメージがあるため、環境対応への意識には差があるようです。また、いざEMSの構築を進めようとする場合、どこから手を付ければいいか戸惑うケースも多く見られます。しかし、エコステージの評価員としてさまざまな企業を担当して行く中で、情報サービス業だからこそできる環境活動があり、本業のビジネスにも役立つ例を数多く見てきました。その一例として、(株)永和システムマネジメントのケースをご紹介します。

担当評価員:伊藤 泰志

社会への貢献意識から、EMSの構築を本格的に始動

同社は、金融機関や医療機関に特化したシステム開発で高い評価を得ており、多彩でユニークなソフトウェア開発でも知られる情報サービス会社です。1980年に創立し、本社は福井県福井市、東京都台東区にも支社を構え、従業員は約220名。「情報化技術を通じて社会と共生する」を社是に掲げ、地元の学生を対象にしたコンピュータ講習をボランティアで行うなど、社会貢献意識の高い企業といえます。

こうした社風に加え、環境への社会的な関心の高まり、取引先からの要望もあり、2006年にはEMSの構築が検討されました。その際、国内にある複数の認証制度を検討され、比較的低コストで取り組みやすいという点、そして評価員による指導体制など、総合的に評価したうえで、エコステージを選ばれたそうです。

2006年、エコステージへの挑戦がスタートし、私は評価員として同社の現状をつぶさに見て回りました。当時は、日本経済全体も好調な時代。同社では残業が多く、その分、業務に伴う紙や電気の使用量の多さが目につきました。まずは省エネを中心にムダを抑えることが課題とされました。ただし、こうした内部に向けての取組みだけでなく、外部に向けての取組みも重要であると、エコステージでは考え、アドバイスを行いました。

本業であるソフトウェア開発も、環境に貢献できる活動の一つ

情報サービス業は、システム構築やパッケージ製品の提供などを通じて、社会基盤をより効率的に変え、環境負荷を抑える役割も担っています。これが、外部に向けての取組みです。その視点で同社を見た時、すでに先進的な商品開発をしていることがわかりました。それが、 マインドマップ描画ツールとレゴブロックによるプログラミング教材です。

マインドマップ描画ツールとレゴブロックによるプログラミング教材です。

マインドマップ描画ツールとは、キーワードを自由に入力し、枝を放射状に広げて作成するマインドマップにより、思考を「見える化」するソフトウェアです(写真右:資料1-マインドマップ描画ツール)。これによって、メモ用紙やホワイトボードも不要となり、ペーパーレス会議を進め、効率化とともに紙使用量も減らすことができます。

レゴブロックによるプログラミング教材は、レゴブロックを利用した自立型ロボットを教材とし、プログラミングを分かりやすく教えるもので、地元の学生向けに行ってきた社会貢献活動です(写真左:資料2-レゴブロックによるプログラミング学習)。レゴブロックのため、壊してもまた組み立てられ、毎年使えることから、廃棄物を排出しない活動にも繋がります。

レゴブロックによるプログラミング教材は、レゴブロックを利用した自立型ロボットを教材とし、プログラミングを分かりやすく教えるもので、地元の学生向けに行ってきた社会貢献活動です(写真左:資料2-レゴブロックによるプログラミング学習)。レゴブロックのため、壊してもまた組み立てられ、毎年使えることから、廃棄物を排出しない活動にも繋がります。

当時のエコステージ推進委員会のリーダーであった監査役の村井雄二郎氏は、こう振り返ります。

「評価員の方から『ものづくりで環境に貢献できるものがあるんじゃないですか?』とアドバイスを受けた時は、意外でした。それまで、環境というと省エネやゴミ分別というイメージがあったので、本業の部分で環境に結びつくという意識がなかったからです。その後は、環境活動という中で、マインドマップ描画ツールとレゴブロックによるプログラミング教材も捉え直し、情報化技術を活かした環境にやさしい製品、サービスの提供を積極的に考えるようになりました」

リーダーが率先して残業時間を減らし、省エネ活動も浸透

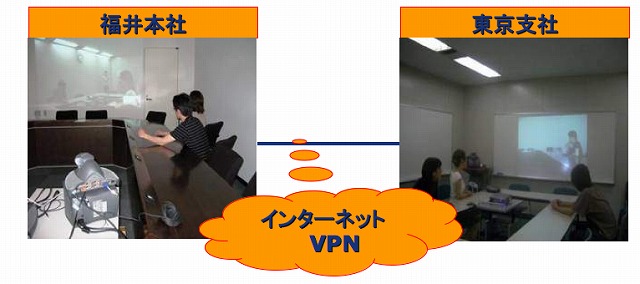

次に、内部に向けた取組みが始まりました。 まず紙使用量については、部署ごとにどれだけ使用しているか統計をとり、全社員にその現状を示し、削減意欲を高めていきました。また、インターネットによるTV会議システムを採用し、 福井本社と東京支社の間で、ペーパーレス会議を実現(写真右:資料3-テレビ会議システムにより、出張費・CO2を削減)。ソフトウェアの設計に関わる会議から、入社式、年賀式にも利用することで、出張回数を減らし、出張費削減やCO2削減にも役立ちました。

福井本社と東京支社の間で、ペーパーレス会議を実現(写真右:資料3-テレビ会議システムにより、出張費・CO2を削減)。ソフトウェアの設計に関わる会議から、入社式、年賀式にも利用することで、出張回数を減らし、出張費削減やCO2削減にも役立ちました。

電気量の削減については、まず設備の見直しを行いました。30年前に建てられた本社ビルは、集中管理型の古いタイプの空調設備を使用し、部屋ごとにスイッチがないためムダが多く、騒音も懸念されました。そのため、将来的なランニングコストを考慮し、より省エネ効果の高い空調機器にリニューアルしました。

社員の省エネ意識も重要です。昼休みには消灯を習慣づけ、健康のためエレベーターではなく階段の利用を勧める3033運動を展開。若手社員からのアイデアで、服装の自由化による冷暖房費の削減も行っていきました。その中でも特に重要だったのが、残業時間の抑制です(左図:資料4-効率的な働き方により、残業時間を短縮)。

社員の省エネ意識も重要です。昼休みには消灯を習慣づけ、健康のためエレベーターではなく階段の利用を勧める3033運動を展開。若手社員からのアイデアで、服装の自由化による冷暖房費の削減も行っていきました。その中でも特に重要だったのが、残業時間の抑制です(左図:資料4-効率的な働き方により、残業時間を短縮)。

同社では、残業時間の多さは以前から問題になってきました。効率的な働き方で残業時間を減らすことは奨励されていたものの、「ソフトウェア開発には残業はつきもの」といった考えが社員の意識に根強かったため、なかなか実行に移すことができないでいたのです。

そこで、同社が行ったのは、管理職からまずワークスタイルを変え、残業時間削減を徹底したことです。やがて、その姿勢に影響を受け、部署ごとのリーダーも残業を減らすようになり、しだいに全社員に広がっていきました。効率的な働き方を社員に浸透させるポイントは、リーダーが身を以て模範を示すことといえるでしょう。

社内ブログや小集団活動を通じて、全社員の参加意欲も向上

EMSの構築には、全社員の参加意識が不可欠です。同社では、当初から従業員への環境啓発浸透を最重要課題にあげ、全体研修を定期的に行うことはもちろん、照明施設や冷暖房のあらゆるスイッチ箇所に「心がけ」ポスターを貼付し、普段の仕事の中でも恒常的に啓発活動を行っていきました。

同社ならではのユニークな活動としては、社内ブログの活用が挙げられます(写真右:資料5-社員の情報交流の場となった社内ブログ)。社内LANを通じて、社員であれば誰でも閲覧できるブログを開設。元推進リーダーの村井氏自身が環境問題の基礎知識を解説したり、環境に関わるイベント情報などを発信していきました。現在は、別の担当者に引き継がれていますが、社内ブログは情報発信する場だけではなく、社員からの意見や情報も反映し、情報交流の場として機能しています。

同社ならではのユニークな活動としては、社内ブログの活用が挙げられます(写真右:資料5-社員の情報交流の場となった社内ブログ)。社内LANを通じて、社員であれば誰でも閲覧できるブログを開設。元推進リーダーの村井氏自身が環境問題の基礎知識を解説したり、環境に関わるイベント情報などを発信していきました。現在は、別の担当者に引き継がれていますが、社内ブログは情報発信する場だけではなく、社員からの意見や情報も反映し、情報交流の場として機能しています。

このような啓発を通じて、社員の環境への意識は高まり、その動きはエコステージの活動の枠を越えて広がりつつあります。創立30周年を記念して立ち上げられた「いきいきプラン」では、社員が自発的にグループを作り、交流を深めたり、社会貢献活動をする"小集団活動"が盛んに行われ、そこでも「エコキャップ運動」などの環境活動が行われるようになっています(写真左:資料6-社員の自発的な活動から始まったエコキャップ運動)。 2010年に新設されたCSRグループの部長、石塚千尋氏は社員の意識の広がりについてこう語ります。

このような啓発を通じて、社員の環境への意識は高まり、その動きはエコステージの活動の枠を越えて広がりつつあります。創立30周年を記念して立ち上げられた「いきいきプラン」では、社員が自発的にグループを作り、交流を深めたり、社会貢献活動をする"小集団活動"が盛んに行われ、そこでも「エコキャップ運動」などの環境活動が行われるようになっています(写真左:資料6-社員の自発的な活動から始まったエコキャップ運動)。 2010年に新設されたCSRグループの部長、石塚千尋氏は社員の意識の広がりについてこう語ります。

「たとえば『家族で山登りした時に空き缶を拾い、清掃活動をしました』という声が社内ブログに寄せられたり、プライベートでも環境活動を行う社員が着実に増えていると手応えを感じています。まだ小規模な活動ですが、社員が家族に影響を与え、地域を動かす、そんなきっかけになるのではないかと期待しています。今後は他の企業や地元商店街などとのコラボレーションも視野に入れ、より大きな活動に育てていきたいですね」

社員の意識改革により、情報サービス業として経営強化をめざす

2006年12月にエコステージ1の認証取得を受けた同社では、その後も環境活動は強化され、電気使用量、紙使用量(30期は若干増)とも年々削減を果たしてきました(下図:資料7-電気使用量および紙使用量の推移)。

電気使用量では、2009年までに約56tものCO2を削減しました。そして、それだけでなく一連の活動を通し、社員の意識が変わり、情報サービス企業としての特徴を活かした動きが生まれてきました。

現在のエコステージ推進委員会のリーダー、管理本部担当の小山嘉雄氏は、新たな動きについてこう語ります。

「システムの構築やソフトウェアの開発では、社員が頭の中で描くアイデアが勝負です。常日頃、環境活動を行い、ムダをなくすのにはどうしたらいいか、効率的に仕事を進めるにはどうしたらいいか、という意識が習慣づけられるようになると、社員の中にいろいろな"気づき"が出て来くるもの。こうした"気づき"は、仕事でも新たなアイデアを生む良い影響を与えていると実感しています。現在、社員の誰もが発案者となり、新規事業を立ち上げられる『新規ビジネス創成』というプロジェクトを進めていますが、今後は環境に配慮するシステムやパッケージ製品などの新規事業が生まれると期待しています」

単に環境への取組みを奨励し、要求事項に合わせるだけが、エコステージの役割ではありません。それぞれの企業の特徴を活かした環境活動をサポートし、新規事業や他社とのコラボレーションなど、新しいビジネスの可能性まで広げていく、つまり経営強化を支援することがエコステージの本来の目的です。同社は、自社の特徴を活かし、ビジネス強化を果たしつつある好例といえるでしょう。

エコステージでは、今後も環境を切り口に緊密なコンサルティングを行い、新たなビジネスに結びつく経営強化を支援してまいります。

※事例内容は2011年1月時点の情報です。

ecozenkoku@ecostage.org

ecozenkoku@ecostage.org