はじめに

現在、EMSの導入はさまざまな業界に広がっています。サービス業においても、EMSの認証取得をめざす企業が着実に増えてきました。普段の企業活動の中で環境保全や5Sの重要性を認識し、社会貢献活動の一つとして、あるいは自社をアピールする手段としてEMS導入を図る企業も多いようです。そうした中から、取引先からの要請ではなく、自ら率先してEMSの構築を図り、エコステージによってユニークな環境活動を行っているティアンドエスサービス(株)の事例をご紹介します。

担当評価員:松元 隆博

社会の一員としての責任感と使命感から、エコステージ1に挑戦

ティアンドエスサービスは、総合酒類メーカーの専属業者として、 ビールディスペンサーのメンテナンスをはじめ、品質維持の啓発活動、メニュー提案、物流業務、イベント時の各種サービスなど、飲食店向けの幅広いサービスを行っている企業です。1988年に創立し、東京・深川本社のほか、首都圏に4つの拠点を持ち、社員数は約80名。取引先の飲食店は1万店以上に及び、安全性優良事業所認定を受けるなど(写真右:資料1-安全性優良事業所認定書)、安全管理にも細心の注意を払い、信頼を得てきました。

ビールディスペンサーのメンテナンスをはじめ、品質維持の啓発活動、メニュー提案、物流業務、イベント時の各種サービスなど、飲食店向けの幅広いサービスを行っている企業です。1988年に創立し、東京・深川本社のほか、首都圏に4つの拠点を持ち、社員数は約80名。取引先の飲食店は1万店以上に及び、安全性優良事業所認定を受けるなど(写真右:資料1-安全性優良事業所認定書)、安全管理にも細心の注意を払い、信頼を得てきました。

さらに同社では、環境に対する社会的意識の高まりとともに、主要取引先である総合酒類メーカーが環境活動に積極的であることにも刺激を受け、以前からEMSの導入を検討されていたようです。当時の状況について、代表取締役社長の服部孝治氏はこう語ります。

「われわれは普段、企業活動を通して利益を生み、従業員の生活を成り立たせているわけですが、そのことによって環境を犠牲にしてはならないし、他所様に迷惑をかけてもいけない、というのが基本的な考えでした。そして、当社も規模は小さいけれど、社会の一員としてできることがあるんじゃないかと考え、取引先の信頼に応えるためにも、自主的にEMSを構築することを考えました。最初はISO14001の導入を検討しましたが、少数精鋭の当社にとっては専任スタッフを雇うことはできず、事務的な負担も多いと考えて断念。そんな時に、エコステージの存在を知ったのです」

評価員として同社を訪ねた私は、服部社長から相談を受け、全員参加によって環境活動を継続させることの重要性を話し合いました。EMSの認証は、技能の資格と違って、全員が同じ意識で取り組まなければ取得できないからです。

そこで、通常業務とともに環境活動を継続できることに配慮したエコステージのしくみを活用するとともに、従業員が自ら進んで興味をもって取り組める環境活動を念頭におきながら、エコステージ1への挑戦が始まりました。

エコキャップ、エコ箸など、従業員のアイデアをもとに活動開始

2007年10月に初回研修を開催し、本社に勤務する従業員が全員参加。私は環境活動の意義とともに、その活動が経済効果にも結びつき、経営強化になることを説明していきました(写真右:資料2-本社従業員が全員参加した初回研修)。

2007年10月に初回研修を開催し、本社に勤務する従業員が全員参加。私は環境活動の意義とともに、その活動が経済効果にも結びつき、経営強化になることを説明していきました(写真右:資料2-本社従業員が全員参加した初回研修)。

初回研修に続いて、第一回エコステージ推進委員会が2日間にわたって開催され、服部社長に加えて各部署のリーダーが集まりました。こうした会議を始める際は、初めてという緊張感もあり、従業員から意見がなかなか出てこないものですが、同社では最初から自発的な意見が活発に交わされました。私は風通しのいい社風とともに、従業員の環境に対する意識の高さも感じ、なるべく従業員のアイデアを活かそうと心がけ、その結果、以下の取組みが決定しました。

- エコキャップ運動:ワクチン購入費用による人命救助、資源節約

- エコ箸運動:エコ活動に対する各位取り組む姿勢の象徴とエコ活動の記念品としてエコ箸を配布し、活動の認知と公言をする。

- エコドライブ:省資源・CO2排出削減、経済効果。

- 消費電力削減:省エネ・CO2排出削減、経済効果。

- グリーン物品購入:資源節約、エコ活動の意識の継続と実感。

- ごみ分別と排出量削減:「分ければ資源/混ぜればごみ」を合言葉に。

この中で、同社ならで はの活動といえるのが、?のエコキャップ運動と?エコ箸運動です。

はの活動といえるのが、?のエコキャップ運動と?エコ箸運動です。

エコキャップ運動は、ペットボトルのキャップを回収し、再資源化事業者に販売することで得られた売却益の一部を開発途上国の子どもへのワクチン代として寄付する運動です。飲食店サービスに関わる同社らしい活動といえるでしょう。

エコ箸運動は、森林保護のために廃材などをリサイクルし、箸として再利用するものですが、取引先の総合酒類メーカーが樽の廃材をエコ箸に再利用していたことがヒントになりました(写真左:資料3-社名入りのエコ箸)。社名入りのエコ箸を購入し、従業員が使うだけでなく、飲食店への営業時にノベルティとして配布することで、同社が環境活動に取組むアピールにも役立てるようにしました。

エコキャップ運動も、エコ箸運動も、EMSの要求事項に沿った活動項目としては思い付きにくいため、ともすれば後回しにしがちなものです。しかし、どちらも従業員の自発的なアイデアから生まれたもので、何より環境活動の意識づけに有効と考え、評価員として積極的にサポートしていきました。

モチベーションの向上につながった、「エココンペ」の実施

?のエコドライブは、多数の営業車両を所有する同社にとって、経費削減につながる重要な活動です。従業員の意識を喚起するために、車両にエコステージのマークを貼り(写真右:資料4-車両にエコステージのマークを貼り、意識を喚起)、アイドリングストップやエコドライブを徹底。さらに、車両を低燃費車に順次入れ替えました。

?のエコドライブは、多数の営業車両を所有する同社にとって、経費削減につながる重要な活動です。従業員の意識を喚起するために、車両にエコステージのマークを貼り(写真右:資料4-車両にエコステージのマークを貼り、意識を喚起)、アイドリングストップやエコドライブを徹底。さらに、車両を低燃費車に順次入れ替えました。

?の消費電力削減と?のごみ分別は、5Sを図る上で最も基本的な活動といえますが、若年層の従業員が多いため、日頃からこうした活動を習慣づけることが重要と考え、5Sの中でも「しつけ」のSを重視していきました (写真左:資料5-ゴミ分別の活動風景)。また、電源スイッチを部屋の入口付近に移設したり、人を感知する照明器具を導入したり、ゴミ箱の位置を変えるなど、物理的な工夫も有効でした。

(写真左:資料5-ゴミ分別の活動風景)。また、電源スイッチを部屋の入口付近に移設したり、人を感知する照明器具を導入したり、ゴミ箱の位置を変えるなど、物理的な工夫も有効でした。

?のグリーン物品購入では、もっとも手軽にできる環境投資の一つという考えから、事務用品や洗剤などの必需品を購入する際は、環境に配慮した製品やリサイクル製品を選ぶようにしていきました。

こうした基本的な活動内容に加え、従業員のモチベーションアップにつながったのが「エココンペ」です。これは、各営業車両の燃費の統計を取り、個人ごと、営業拠点ごとに燃費を競い合い、成績優秀な個人とチームそれぞれを選出、さらにエコ箸や省エネなど環境活動全体の模範になった従業員を選び、表彰するユニークな取組みです。

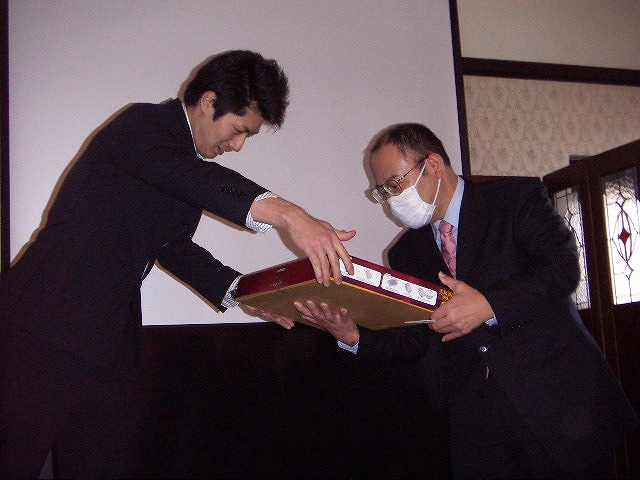

各年度の年頭式において、エココンペの表彰式が行われ、燃料費などの資源の削減量を金額に換算し、その1/3が賞品として授与されます(写真右:資料6-エココンペ表彰式)。これによって、従業員はわかりやすい目標を持ち、やりがいを感じながら環境対応を図ることができ、モチベーションがさらに高まりました。ちなみに、このエココンペも従業員のアイデアがもとになっています。

このように全員参加の意識が高く、EMSがしっかりと構築できていることに加え、同社ならではのユニークな活動内容も評価され、活動開始から約1年後の2008年12月に、エコステージ1の認証(写真左:資料7-本社入口に掲げられたエコステージ認証書と環境方針)を得ることができました。

このように全員参加の意識が高く、EMSがしっかりと構築できていることに加え、同社ならではのユニークな活動内容も評価され、活動開始から約1年後の2008年12月に、エコステージ1の認証(写真左:資料7-本社入口に掲げられたエコステージ認証書と環境方針)を得ることができました。

コスト削減などの経済的効果に加え、取引先からの信頼度も向上

エコステージ1取得後も、環境活動は社内にしっかり根づき、ほとんどの活動項目で目標値を上回り、資源の有効活用やコスト削減に繋がりました。以下が2009年度の例です。

- エコキャップ収集:71,560個 ワクチン177.8人分達成

- エコ箸の使用率:73.6%使用達成

- 使用燃料(2007年比):−9%達成

- 電気使用量(2007年比):低圧:−26.1% 従量:−9.7%達成

- ごみ処理排出量(2007年比):−52%達成

この他、「室内緑化」システムを導入し、エコロジーの象徴として意識づけを行うとともに、来社されたお客様へ自社の環境活動をアピールしました(資料8-「室内緑化」システム)。服部社長は、目には見にくい無形効果も重要だったと語ります。

この他、「室内緑化」システムを導入し、エコロジーの象徴として意識づけを行うとともに、来社されたお客様へ自社の環境活動をアピールしました(資料8-「室内緑化」システム)。服部社長は、目には見にくい無形効果も重要だったと語ります。

「社員の環境活動に対する意識は確実に高まったと思います。さらに、EMSの第三者認証を取得し、名刺にエコステージのマークを付けていることで、取引先からも環境に積極的に取組んでいる会社だと信頼をいただいたり、初めてお会いする営業先にも安心して商談していただけるようになりました」

また、日常業務と並行して環境活動を進めることができた理由は、エコステージの自由度にあったと強調します。

「たとえば書類については既存フォーマットを基本にしながらも、これを応用して自分たちが扱いやすいよう作成することができ、作業の負担を減らすことができました。活動内容についても、型にはめるのではなく、エコキャップやエコ箸など従業員のアイデアを活かしていただくことで、自発的な行動が触発されました。一方、グリーン物品購入では、購入すること自体が目標になりがちでしたが、たとえ目標値を達成しても必要のないものまで購入することはムダになり、趣旨に反すると評価員の方から的確なアドバイスを受け、プロセスの大切さを教えていただきました。企業を列車にたとえるなら、運転手はエコステージ推進委員会、車両は従業員全員、線路が評価員の方。しっかりした線路があるからこそ、列車は正しい方向に進めるのだと思います。今後も、エコステージを基盤に環境活動をもっともっと前進させていきたいですね」

EMSを構築するときは、全員参加の意識が浸透するまで推進委員会が孤軍奮闘するケースが多いものですが、同社の場合は、最初の段階から全員参加の意識が徹底されていました。彼らをまとめるためには、自由度の高いEMSのしくみだけでなく、自ら積極的に行動する経営者のリーダーシップが欠かせなかったと私は考えています。全員参加を基本に、サービス業ならではのユニークな環境活動を実現できた好例といえるでしょう。今後も、エコステージは、企業それぞれの特色を活かし、企業に合ったEMSの構築を支えてまいります。

※事例内容は2010年11月時点の情報です。

ecozenkoku@ecostage.org

ecozenkoku@ecostage.org